Un festival veinte años después: Una historia personal del Santos Rock

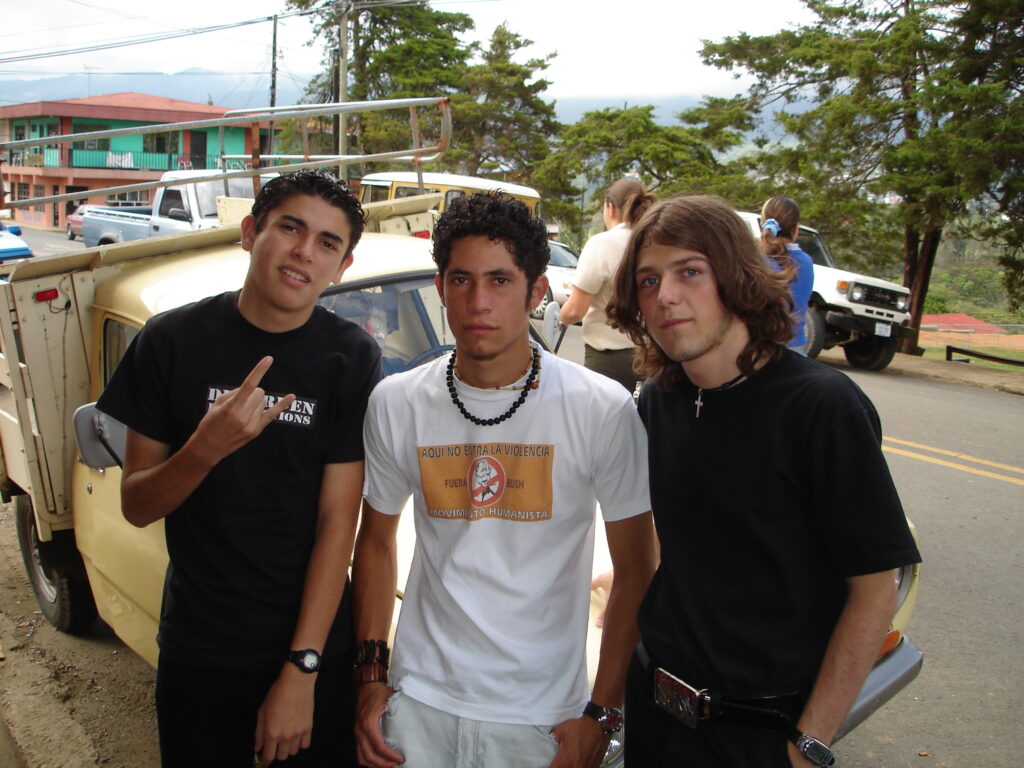

Esa tarde estábamos en San Pablo, cuando la policía nos detuvo y nos llevó a la delegación. Jonathan, Luis y yo. Jonathan y yo habíamos salido en bus urbano de Santa María. Hicimos una escala en San Marcos, donde Luis se nos unió. Yo cargaba con un tarro de goma de almidón que me había ayudado a hacer mi mamá. Jonathan llevaba una bolsa con los afiches impresos del festival.

Eran los últimos meses del año. Aquel festival era la segunda edición del Santos Rock. Nosotros éramos unos güilas —yo iba a cumplir diecisiete años— y ahí, en la delegación, Jonathan y yo no sabíamos qué hacer. Luis sí: pidió el teléfono y llamó a un amigo de su papá que era abogado. Nos dejaron ir de inmediato.

Algo había aprendido un año atrás. Hacer un festival casi solo y sin experiencia es un método muy efectivo de tortura. Aún así, un año después quería repetirlo. Aunque esta vez aminorando la cantidad de dolor y frustración. De entrada, sabía que lo mejor era contar con más gente. Muchos amigos vieron lo que sucedió en el 2006 y se sumaron.

El primer festival lo habíamos empujado Nanú y yo, con ayudas esporádicas de algunos otros compas, antes y después del evento. Nada sistemático. Pero lo que pasó en esa primera edición encendió el entusiasmo de muchos más. Nos permitió ver que un festival musical en aquellos pueblitos de Los Santos sí prometía. Había que seguir. Aunque fuera cagándola. Cagándola otra vez. Cagándola mejor.

Una escena musical regional

Mela, mi prima, había asumido la presidencia del Comité Cantonal de la Persona Joven en ese periodo. Al llegar ahí se topó con un superávit de plata no ejecutada. Aunque ya tenía algunas ideas de qué podía hacer, igual me preguntó qué más se me ocurría.

En ese momento yo andaba muy entusiasmado con las revistas musicales —especialmente las que llegaban de España a Costa Rica, con seis meses de diferencia por lo menos—. En esas revistas era común leer reseñas de los festivales veraniegos en Europa. Muchas bandas, sonido y luces, gente y cerveza. Esa reunión de elementos —aquí está la clave— sucedía en espacios abiertos: con sol y montaña.

Por otra parte, en los últimos meses del 2006 había tenido lugar la primera edición del Costa Rock —un festival organizado por Giovanny Durán, de El Guato—. El festival reunía treintaitrés bandas costarricenses —de pop, rock, metal, punk, ska y reggae— en un evento que empezaba al medio día y terminaba a la media noche. Aunque yo era un chamaco de quince años, logré pasarle mi entusiasmo a un adulto responsable —léase, mi hermano mayor: René—.

A René se le ocurrió que podía rentar una microbús de unas diez personas, comprar diez boletos para el festival, y hacer una convocatoria para vender un paquete de boleto con viaje ida y vuelta desde Los Santos. Así fue como empecé a pegar afiches en los postes de luz. Logramos juntar diez personas y nos fuimos, a finales de octubre, a Paraíso de Cartago.

Para un chamaco como yo, que bebía “rock costarricense” de esa fuente inagotable que era Radio U —y especialmente de programas radiofónicos como Punto de Garaje— asistir a aquel festival fue una especie de revelación. Vi muchas bandas que me encantaban —la presentación de Hormigas en la Pared está impresa con fuego en mi memoria—. Ahí también muchos descubrimos bandas que apenas estaban dándose a conocer —como Los Cuchillos, que habían aparecido en escena un año atrás—.

Fue así cómo, al tener en mi cabeza la experiencia reciente del Costa Rock, sumado a la colección de revistas que se apilaban en mi habitación —donde aparecían numerosas fotos de festivales rodeados de montañas—, tuve una idea que le transmití a Melania. Seguramente le habré dicho algo así: “Mela, ¿Qué tal si con esa plata que tiene el comité hacemos un festival de música en El Guayabal?”.

El Guayabal era ya un espacio de sobra conocido en la zona. Era el lugar donde se hacían los bailes intercolegiales. En el potrero y pequeño bosque que rodeaba el salón, mucha gente había dado sus primeros besos y recibido algunas lecciones de anatomía. Además, durante ese tiempo todavía se hacían allí las ferias ganaderas, que más allá de convocar a los expertos en materia de bovinos, lograban atraer a mucha gente de los tres cantones de Los Santos más bien interesada en los bailes, los conciertos de música ranchera y tropical, las grasas saturadas y el alcohol.

De entrada, sabía que ese espacio se estaba cayendo para hacer un festival musical. Aunque ciertamente nunca tuvimos la ambición de convocar a la gente que asistía a las ferias ganaderas, era posible confiar en que podíamos atraer a una buena cantidad de público. Sobre todo porque, gracias a la plata del Comité de la Persona Joven, la primera edición del festival fue gratuita. Pero por encima de ello, el aspecto que buscábamos rescatar —o la meta del festival, en todo caso— era que ese festival podía sostenerse con la participación mayoritaria de bandas locales: procedentes de los tres cantones de Los Santos y de los pueblos aledaños del sur de San José y Cartago. Estas bandas locales, además, iban a compartir escenario con bandas de la “escena nacional” que nos gustaban y admirábamos.

Un año antes —es decir, en el 2005— había asistido a un concierto en La Cueva. Rock of Tarrazú se leía en el cartel que me había topado una tarde, regresando del cole hacia la choza. Al ver ese afiche —impreso en papel color rojo— me enteré por vez primera que en el cantón aledaño a donde vivía había una movida musical. [Que conste: dejo claro que fue a partir de ese chivo que yo me enteré de la escena de Tarrazú, pero esta ya venía activa desde muchos años atrás.]

El concierto iba a ser en La Cueva, en Santa María de Dota, a escasos metros de donde vivía. Hice los movimientos necesarios para agenciar los permisos de mi mamá y me fui. El concierto lo tuvo que haber organizado Manrique Sánchez, que había estado sumamente activo con varios proyectos musicales y en la organización de chivos en ese momento. No recuerdo con exactitud las bandas que tocaron esa vez. Sí recuerdo que tocó Sobredosis —una de mis bandas favoritas de Los Santos—. Seguramente también tocó Punto de Partida y Pandemia —el proyecto de Manrique por aquellos años— y quizás alguna de las tantas bandas que ha armado Pablo Zúñiga —me parece que durante ese tiempo andaba coqueteando con el black metal y el gótico, y había formado una banda que se llamaba Sontuniversia—.

La confluencia de todo eso fue afortunada y nos permitió pasar de la idea a la acción. Estaba enterándome que los festivales musicales eran un evento relevante en la escena musical costarricense. Podía ver que teníamos spots adecuados en nuestro pueblo para armar uno. Y, a la par mía, veía cómo se estaba armando una escena musical que ya estaba trascendiendo los limitados límites geográficos de los cantones y las históricas —y estúpidas— rivalidades que solían hacer pronunciadas unas fronteras más bien débiles e insignificantes.

En aquel entonces, en el colegio de Dota, se había formado una banda de thrash metal: Equinoxis. Sus integrantes eran de Santa María y San Gerardo de Dota. Ellos poco a poco empezaron también a juntarse con las bandas de San Marcos. El rock ya no era solo una música que se hacía en Tarrazú. Ahora se estaba formando una escena regional.

Es el 2006 y el ruido llega a El Guayabal

Tuvo que haber sido algún sábado de esos en los que Andrés y Michi —dos amigos músicos de San Martín de León Cortés— solían visitarme para intercambiar música. Les comenté la idea de hacer un festival. Una idea con la que llegué también en algún momento donde Nanú. Aunque con Michi y Andrés la idea se verbalizó, fue con Nanú que el proyecto se encaminó.

Puede parecer un lugar común. Las historias están llenas de esas duplas: Holmes y Watson, Batman y Robin, Pinky y Cerebro. En todas ellas se conjuga lo mismo. Uno encarna la locura visionaria, el impulso desatado, la imaginación que desborda los límites de lo sensato. El otro aporta la voluntad práctica y los pies en la tierra. Mientras uno inventa el mundo, el otro lo habita. Así ha sido la amistad que he tenido con Nanú. Y así podría describir la forma en la que el Santos Rock surgió. La locura necesita de la voluntad para no evaporarse en pura fantasía, y la voluntad necesita de la locura para no pudrirse en mera rutina.

Quienes conocen a Nanú dirán que él puede encarnar la locura dentro de esta fórmula, pero al principio fue al revés. Nanú es mayor que yo unos cuatro años. En aquel momento yo era un menor de edad, miedoso y tímido. En cambio, Nanú contaba con la osadía: ya tenía licencia, manejaba “el pichirilo” —el carro de su abuelo— y tenía un catálogo de conocimientos prácticos que yo, habitante del mundo fantasioso y libresco de mi habitación, no tenía. Fue así como él se apoderó de la idea, y se encargó de encaminar muchas de esas tareas fundamentales que yo no podía o no me atrevía a emprender.

Habiendo armado dupla con Nanú, y contando con el apoyo de muchos otros amigos, la cosa se fue encaminando. Con el respaldo de Melania presentamos el proyecto al Comité Cantonal de la Persona Joven y nos aprobaron el presupuesto. Contar con esa plata fue un alivio, y sigo pensando que no solo eso: fue también un empujón. Una forma de ver que la idea era posible. Al tener dinero para contratar un sonido profesional, y poder pagar muchos de los gastos logísticos, nos sentimos algo más seguros. Arrancamos con mayor confianza. Empezamos a armar la convocatoria de bandas y a diseñar —de la manera más amateur— un afiche y llenar los postes de luz con goma de almidón.

Aunque eso no significa que las cosas hayan sido del todo simples. Insisto, éramos adolescentes y teníamos cero experiencia. Empezar a asumir, sobre la marcha, tareas para las que a todas luces no estábamos capacitados, fue un reto. Ahí está ese adolescente, encerrado en su habitación, tratando de negociar con un ingeniero de sonido que menciona cosas de un tal “rider” o un “backline”. Esos conceptos me resultaban nuevos y completamente ajenos. Tuve que preguntar y aprender.

Pero aquí quizás está lo más importante: muchos de nuestros amigos músicos también aprendieron. Una vez arriba del escenario del festival —o mejor dicho, de la carreta de camión que funcionó de tarima— se enteraron que era posible contar con monitores en un escenario. Aquello les permitía escuchar lo que estaban tocando y ya no permanecer ahogados entre ruidos y retornos de amplificadores. Aprendieron a pedir “más ganancia” a sus instrumentos. A hacer uso de tales equipos y procurar sonar mejor. De manera que nuestro aprendizaje también fue un aprendizaje común y colectivo.

Pero, si fue difícil sortear los preparativos para llegar en condiciones a la fecha del festival, el propio día también nos dimos cuenta de las cosas no previstas. El evento apenas empezaba y nos enteramos in situ de muchos otros problemas. Ni las bandas ni nosotros, al frente de la organización, supimos hacer respetar un itinerario ni un tránsito fluido entre los tiempos de presentación, el orden de las bandas y los tiempos muertos —entre que una banda baja del escenario y otra sube, hace las pruebas y empieza a tocar—. Muchas bandas no llegaron. Otras llegaron tarde. La banda que iba a cerrar el evento decidió tocar antes para ir a ver el partido de fútbol nacional. Aquello fue una receta fatal para que muchos músicos se molestaran —con justa razón— y yo entrara en crisis.

De nuevo: tuvimos que aprender, jalar para el saco y darnos cuenta que este manual nunca escrito, era más bien un cuaderno vivo de experiencias.

"Podíamos frustrarnos rápidamente, engavetar las aspiraciones y los proyectos, y seguir cada uno por su camino. O más bien, atender esas experiencias y hacer algo con ellas para continuar, ahora sí con mayor conocimiento de causa."

2007, Una nueva edición: sin plata pero con (algo de) experiencia

Después de haber visto lo que se pudo hacer en el 2006, la segunda edición del Santos Rock se armó en diciembre del 2007. Ya no teníamos plata, pero sí habíamos aprendido algo con la primera experiencia del festival. Decidimos que podíamos gestionarlo de manera propia, haciendo una seguidilla de pequeños conciertos a lo largo del año en bares de la zona, que nos permitieran ir acumulando una cantidad de dinero para financiar el evento más grande, a finales de año.

Ahí andaba Nanú para arriba y para abajo en el Pichirilo, jalando los amplificadores y la batería de Tito Zafiro. Los amigos y las bandas que participaban de esos eventos más pequeños lo hacían a sabiendas de ese acuerdo: Nadie se queda con el dinero de la puerta, todo va para un fondo que será utilizado íntegramente en el Santos Rock. El concepto que pusimos en marcha se llamaba “sábado acusticazo”. Por lo general, se trataba de un formato más reducido y con menos requerimientos técnicos. La convocatoria y la fórmula funcionó. Aunque el dinero no fue suficiente.

Cuando llegó la fecha del festival, a finales de año, algunos terminamos aportando dinero de nuestras flacas billeteras de estudihambre y recuperándolo en conciertos posteriores. Aunque lo importante fue ver cómo el proyecto podía existir más allá de la ausencia de apoyo de instituciones y potenciales patrocinadores. En eso, jugó un papel relevante dos cosas. La primera, la participación de muchas personas más que se unieron al proyecto, luego de haber visto lo que sucedió en el 2006. La segunda, la posibilidad de contar con lugares tolerantes al ruido y la presencia de jóvenes efervescentes y apasionados por la música.

Hablar de cómo se fue armando esta escena musical en la zona de Los Santos supone reconocer y agradecer la anuencia y el apoyo de figuras como Tita, y su hija Xóchitl, en “La Cueva”, o el hermano de Tita: Jose Ureña y “El Guayabal”. El bar La Cueva, en Santa María de Dota, y la apertura de Tita para permitir que en aquel lugar hicieran ruido por igual bandas de ska, de punk o del metal más extremo, es lo que permitió que esta escena musical no solo haya surgido, sino que se mantenga y se transforme. Fue así como la posibilidad de realizar un festival musical como el Santos Rock en el 2007 —insisto, sin el apoyo de patrocinadores ni el respaldo de ninguna institución pública o privada— sólo fue posible porque Tita y La Cueva siempre estuvieron anuentes a dar espacio a los conciertos más pequeños, que permitían financiar el evento más grande.

De hecho, la dependencia de cualquier escena musical hacia los lugares donde se realizan los eventos explica por qué el festival cayó en un impasse después de esa segunda edición, en el 2007. El día antes del evento, muchos marienses escucharon el sermón del padre en la misa. Ahí se advertía lo inconveniente que era para ese pequeño pueblo dar rienda suelta a actividades libertinas y pecaminosas como un festival de rock. El sermón resultó efectivo. Nuestra impresión es que llegó más gente que en la edición anterior. Pero las voces de inconformidad, respaldadas en las palabras del sacerdote, tuvieron como consecuencia que perdiéramos la oportunidad de repetir el festival ahí mismo, en El Guayabal. En todo caso, aunque hicimos esfuerzos por buscar una nueva sede para el Santos Rock —en otras comunidades de la zona de Los Santos— la búsqueda no resultó, y el desánimo se apoderó de muchos de nosotros.

Diez años sin el Santos Rock (pero de mucho movimiento)

En el 2008 yo estaba cursando el onceavo año de cole. Aunque seguía buscando espacios para armar conciertos y seguir cerca de los compas que se dedicaban a hacer música, es cierto que la cosa para mí, y para muchos de mis amigos, empezó a cambiar. Algunos de nosotros nos trasladamos poco tiempo después a San José, entramos a la U, y otros empezaron a trabajar. Viajábamos de regreso ya solo de vez en cuando, y muchos de esos nuevos proyectos interrumpieron las ambiciones musicales.

Eso no significa que la escena musical en Los Santos haya muerto en esos años. Muchos otros compas, menores a quienes habíamos estado involucrados con el Santos Rock, también empezaron proyectos musicales, gestionaron espacios, crearon sus propios festivales y emprendieron esfuerzos sumamente loables. De hecho, así fue como conocí a Gabo Montero, que empezó a organizar chivos de metal, y que tiempo después se unió con Pablo Zúñiga en Istanbul —un proyecto musical que trajo otros sonidos, no tan comunes hasta ese momento en Los Santos—. Pero también en esos años estuvo muy activa la escena del metal extremo, con bandas como Scars of Destruction, Suicidal Brain, o Dead Ivory. En esta última participaba Andrey Araya “Cabecita”, que también había formado parte de la generación anterior —la de inicios del 2000— y que, así como Manrique Sánchez, Alejandro Vega “Tito”, Douglas Picado, y muchos otros compas más, se integraban con quienes empezaban a formar bandas a inicios del 2010.

En ese contexto, además de los conciertos que se organizaban en fiestas privadas, algunos de los compas de esa generación entrante, como Alex Jiménez y Edgar Muñoz —junto a sus colegas de la banda Suicidal Brain— también tuvieron la iniciativa de crear eventos como el Massacre Fest. Un festival dedicado al metal, que empezó en el 2011 y donde también se reunían bandas de Los Santos con otras agrupaciones de renombre a nivel nacional. En ese mismo año Gabo Montero y Luis Ricardo Castro “Pizza” fundaron Neurótica Producciones y empezaron a gestionar muchos de los conciertos que se hicieron durante ese periodo.

De hecho, ese relevo generacional y esa continuidad fue lo que quizás facilitó la idea, diez años más tarde, de retomar el festival. Momento en el que habían estímulos y una situación propicia: Muchos estábamos regresando a la zona luego de haber terminado nuestros estudios universitarios. Al ser así, había más madurez —cuidado se caen del palo (¡eh!)— y conocimiento para retomar un proyecto como el festival. Y de nuevo, esa confluencia generacional entre quienes habíamos formado parte de la escena a inicios del 2000 y quienes habían hecho lo propio años después, resultó clave.

Además, vale mencionarlo: hubo un elemento emotivo que jugó un papel importante. Era el 2016. Iba caminando de San Pedro de Montes de Oca hacia Curridabat y me cayó el veinte: ese año se cumplían diez años de la primera edición del festival. Me ganó la nostalgia. Fue así como, al llegar a la choza, hice un grupo de WhatsApp, metí a los compas que sabía que de entrada se podían apuntar y le puse de nombre: Santos Rock 2016.

Es enero de 2017 y estamos de vuelta

Creo que Pablo Zúñiga fue el primero en responder con unos emojis de sorpresa (“😱😱😱😱”). Me daba cuenta que todos los compas que había metido en ese grupo estaban entusiasmados con la idea. Fue así como empezamos a ver de qué manera se podía volver a armar todo nuevamente. Había pasos ineludibles y el primero de ellos fue decidir si íbamos a regresar a El Guayabal. Así lo acordamos. Pero las fechas y la agenda de las tradicionales fiestas patronales de fin de año en los pueblos nos empujaron a no celebrar el festival en diciembre —como en las dos ediciones previas— sino en enero. Además, habíamos empezado a trabajar a finales del año, así que planificar con miras al primer mes del año entrante nos daba un margen adicional para llegar mejor organizados.

El grupo de organización fue ampliándose conforme pasaba el tiempo. Mi intención era poder integrar la experiencia de quienes habían estado más activos en la escena de Los Santos durante ese tiempo, en el que yo y muchos de mis compas nos habíamos distanciado. Gabriel Montero fue una de esas incorporaciones, dado que con su proyecto de Neurótica Producciones habían estado organizando eventos especialmente de metal. Cristopher Barboza también fue uno de ellos, dada su experiencia con los conciertos de punk. Pero también muchos compas que durante los primeros Santos Rock eran parte de algunas bandas —y se habían involucrado en aquel momento más como músicos que como parte de la organización— se integraron esta vez en las tareas logísticas, como Pablo Zúñiga, Frin Durán o “Josa” Porras.

Los contactos que pudimos movilizar entre todos facilitaron la confección del cartel y la contratación de sonido, luces, seguridad, y las mil cosas adicionales que siempre hay que resolver en este tipo de eventos. Empezamos a hacer bulla en cuanto pudimos y la fiebre se fue haciendo cada vez más grande. Cris Barboza logró contagiar a su papá de ese entusiasmo y pronto logramos incluir en el cartel de bandas a Anestesia Local: la banda pionera que empezó a tocar rock en Tarrazú en la década de los ‘90, y en la que Luis Barboza “Popocho” —el papá de Cris— era cantante junto al canadiense Bruce Callow.

Una muestra adicional de ese encuentro entre distintas generaciones se vio durante la reunión de Gargamel: otra banda pionera, que empezó a tocar punk en Tarrazú a inicios del 2000. Dos de sus integrantes, Fabián y Maikol Mora, habían fallecido en mayo del 2006 en un fatídico accidente de tránsito bajando el Abejonal. Ahora, más de diez años después, Gargamel regresaba a la tarima con Cris a la batería y Pil a la guitarra: dos miembros de PuerkoXpin, la banda de punk que se había formado en el 2011 y que era la sucesora indiscutible de Gargamel.

Seguimos bailando, soñando, cantando (como dice Santo Remedio)

Ese encuentro entre generaciones, que fue la tónica del regreso del Santos Rock, fue algo más fundamental. Y yo diría, además, que ese ha sido el secreto detrás de la continuidad que ha tenido el festival a partir de aquel momento. Cuando, al año siguiente de esa edición del 2017 se empezó a mover todo para continuar la organización del festival para el año siguiente, yo decidí hacerme un lado y concentrarme en mis compromisos académicos. Luego, cuando asistí con algunos amigos de Chepe, en enero del 2018, a esa nueva edición del festival, me convencí de algo: yo había gestado una idea, pero era perfectamente prescindible para que continuara. El festival del 2018 fue un lujo. Mis amigos habían gestionado una mejor tarima, habían pensado en un cartel balanceado entre géneros musicales, el sonido era impecable y la asistencia concurrida

Aunque al año siguiente decidí regresar a la organización, lo hice nada más con la intención de facilitar algunas cosas. En ese año, además de organizar una nueva edición del festival, tratamos de concretar algunas cosas que antes eran solo aspiración. Implementamos una línea gráfica y una identidad visual más profesional. Logramos gestionar y obtener la Declaratoria de Interés Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud. Ampliamos la difusión en medios de comunicación. Obtuvimos una buena cantidad de patrocinios y respaldos institucionales. Se filmó un documental que hacía un brevísimo recuento de las ediciones anteriores y un balance de lo que hasta el 2019 se había logrado. Además, se estableció la Asociación Cultural Santos Rock, que en sus estatutos fundacionales señalaba como fin primordial “respaldar, promover, divulgar y acompañar las expresiones artísticas alternativas que surjan en el contexto particular de la zona de Los Santos, especialmente las iniciativas musicales relacionadas con géneros como el rock y afines.”

A mediados de ese mismo año, yo me trasladé a estudiar y vivir a la Ciudad de México, donde he hecho una vida muy alejado de la escena musical de Los Santos. A la que tanto cariño le tengo. Por esa razón, no me atrevo a seguir desarrollando una narrativa en primera persona y abiertamente testimonial de un proceso en el que no he estado directamente involucrado. Aunque sí quisiera recuperar cómo ese distanciamiento abre la posibilidad de tocar un tema pertinente para entender lo que sigue ocurriendo con la escena en general y con el Santos Rock en particular.

La configuración, desarrollo y consolidación de una escena musical, no depende solamente de la reunión de un conjunto de músicos, de bandas y lugares donde reunirse a tomar birra y hacer ruido. Se ocupa también de gestión, organización y liderazgos. Sin embargo, una escena solo puede permanecer y reinventarse cuando hay relevos y los liderazgos no están enquistados. De hecho, puedo asegurar que a la escena musical de Los Santos le ha hecho bien esa apertura y esa reinvención. Esto quizás haya propiciado un alejamiento crítico de muchas personas —que es completamente entendible y válido—. Especialmente cuando muchas personas consideran que las formas de organizar un festival, y ofrecer un cartel anual, se ha alejado de un ideal. O de lo que en otras ocasiones ha funcionado.

Pero, más allá de ese matiz, no deja de ser oportuno observar cómo, por ejemplo, a partir de la configuración de una asociación cultural —establecida a mediados del 2019 y en la cual hoy recae la organización del festival y de otros eventos culturales— los cambios de liderazgo y la integración constante de nuevos miembros es lo que ha permitido traer impulso y nuevos aires a esta escena, para que este festival, y en general esta movida, no se convierta tan solo en una anécdota. Al respecto, aprovecho para reconocer y agradecer el trabajo comprometido y profesional que han hecho quienes han estado involucrados en esta Asociación —y entre ellos, destaco la labor de Jéssica y Javi, quienes han ocupado la presidencia en estos años—.

Esto último, creo yo, es la principal razón por la que tenemos que celebrar los veinte años de esa idea y ese sueño que tuvimos cuando fuimos chamacos y pegábamos carteles en los postes de luz. Aquel primer festival, que nació con dificultades pero mucho entusiasmo, surgió con una meta muy clara. Esa idea sigue siendo la misma hoy en día. Es esa idea, además, la goma que junta la entrega, la dedicación y el ánimo de la gente joven que hoy ocupa nuestro lugar.

Esa idea es que la música de nuestros amigos y vecinos es valiosa, que merece ser compartida de la mejor manera, y que esta cumple con todos los méritos para alcanzar muchas tarimas dentro y fuera de nuestro país. Así que, mientras exista gente con ganas de seguir haciendo ruido, de escribir letras irreverentes, de juntarse para armar un slam y celebrar la amistad, esa idea seguirá vigente.

Jesús Bedoya Ureña

Ciudad de México, viernes 10 de octubre de 2025.

Agradezco a Erandi Barroso por su atenta lectura y valiosos comentarios editoriales. También va mi agradecimiento a Marco Méndez y Javier Solís por sus observaciones, así como a Pablo Zúñiga, Gabriel Montero, Álex Jiménez y Cristopher Barboza por los datos que me proporcionaron.